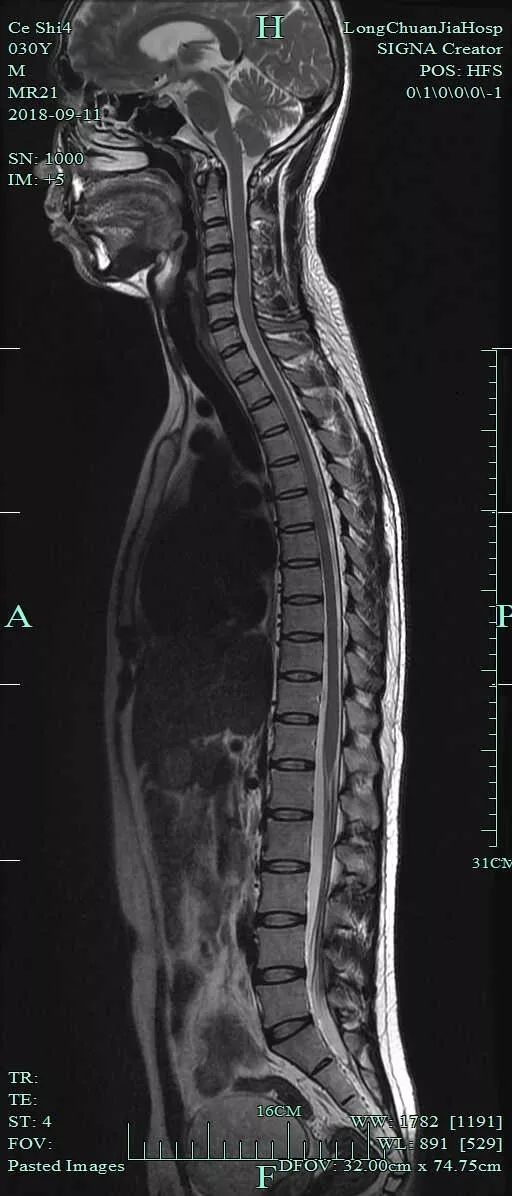

摘要:脊柱核磁共振是一种先进的医学成像技术,能够揭示脊柱骨质破坏的真实情况。该技术通过磁场和射频脉冲产生详细的脊柱内部结构图像,有助于医生诊断并了解骨质破坏的程度和范围。脊柱核磁共振对于评估骨折、脊柱感染、肿瘤等病变具有重要意义,为制定治疗方案提供关键信息。

本文目录导读:

脊柱健康对于人体至关重要,任何脊柱疾病的发现都应及时诊断和治疗,骨质破坏是脊柱疾病的一种表现形式,通常需要通过先进的医学影像技术来检测,核磁共振(MRI)作为一种非侵入性的医学影像技术,广泛应用于医学领域,本文将探讨脊柱核磁共振在检测骨质破坏方面的作用与重要性。

脊柱核磁共振的基本原理

核磁共振(MRI)是一种利用磁场和射频脉冲对人体内部组织进行成像的技术,它具有高分辨率、无辐射、多平面成像等优点,能够清晰地显示软组织结构,如肌肉、韧带和神经等,在脊柱疾病的诊断中,核磁共振能够显示脊柱的解剖结构,帮助医生了解病变的性质和范围。

脊柱核磁共振在骨质破坏诊断中的应用

1、脊柱核磁共振的优势:与其他医学影像技术相比,脊柱核磁共振在检测骨质破坏方面具有较高的敏感性和特异性,它不仅能够显示骨骼结构,还能够反映周围组织的变化,如骨髓水肿、炎症反应等。

2、骨质破坏的识别:在脊柱核磁共振图像上,骨质破坏通常表现为信号异常的区域,这些区域可能表现为低信号(骨髓水肿)或高信号(骨髓坏死),有助于医生判断骨骼的病变情况。

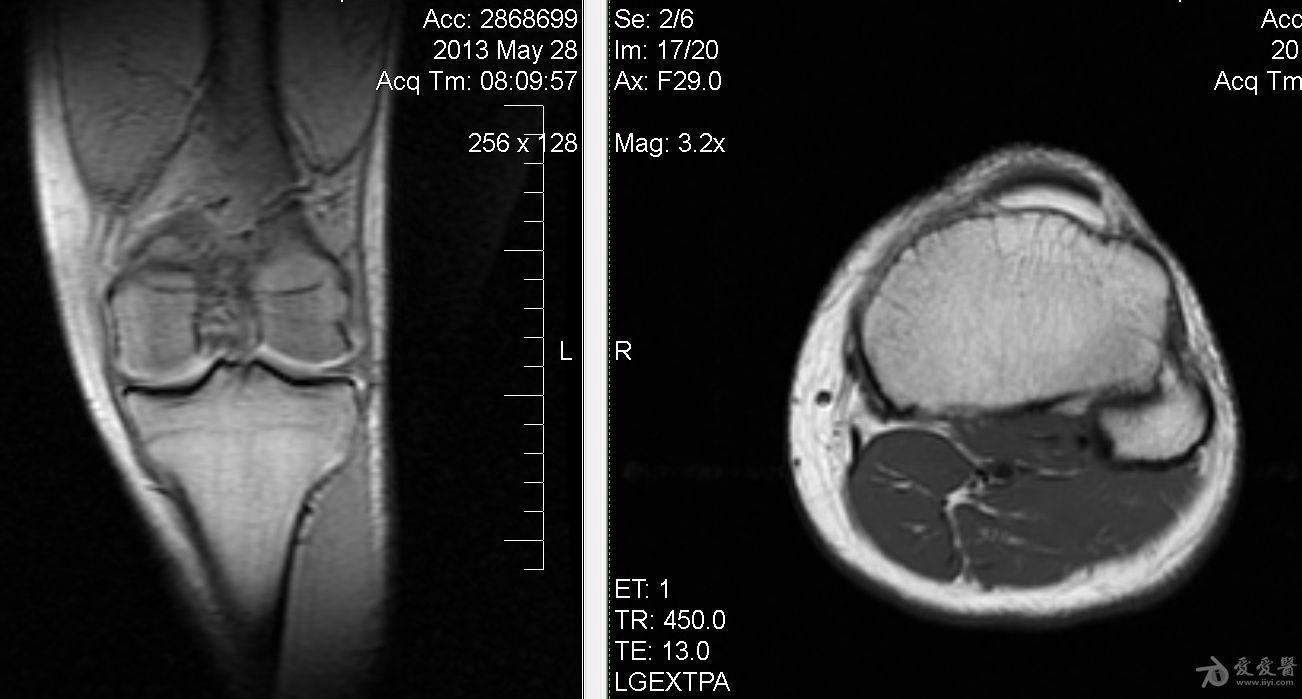

3、与其他技术的结合:在某些情况下,医生可能会结合其他医学影像技术(如X线、CT等)来提高诊断的准确性,这些技术可以提供不同的信息角度,帮助医生更全面地了解患者的病情。

脊柱核磁共振能否看到骨质破坏

脊柱核磁共振能够清晰地显示脊柱的解剖结构,包括骨骼、软组织等,在骨质破坏的诊断中,脊柱核磁共振是一种有效的工具,通过脊柱核磁共振,医生可以观察到骨质破坏的迹象,如骨髓水肿、炎症反应等,需要注意的是,脊柱核磁共振并不是万能的,其诊断结果需要结合患者的病史、临床表现和其他检查结果进行综合判断。

案例分析

为了更好地理解脊柱核磁共振在骨质破坏诊断中的应用,我们来看一个实际案例,一位患者因长期腰痛就诊,经过脊柱核磁共振检查,医生发现患者腰椎存在骨质破坏的迹象,结合患者的病史和临床表现,医生初步诊断为腰椎骨折,随后,医生通过其他检查手段进一步确认了诊断结果,并制定了相应的治疗方案,这个案例表明,脊柱核磁共振在骨质破坏诊断中具有重要的应用价值。

注意事项

虽然脊柱核磁共振在检测骨质破坏方面具有较高的准确性和敏感性,但在实际应用中仍需要注意以下几点:

1、脊柱核磁共振检查前,患者应去除身上的金属物品,以免影响检查结果。

2、脊柱核磁共振对骨髓炎、骨折等疾病的诊断具有较高的价值,但诊断结果需要结合患者的病史、临床表现和其他检查结果进行综合判断。

3、对于某些特殊人群(如孕妇、装有心脏起搏器的患者等),应在医生的指导下进行脊柱核磁共振检查。

脊柱核磁共振是一种有效的医学影像技术,能够在骨质破坏的诊断中发挥重要作用,通过脊柱核磁共振,医生可以清晰地观察到脊柱的解剖结构,为诊断提供有力的依据,诊断结果需要结合患者的病史、临床表现和其他检查结果进行综合判断,在实际应用中,医生应根据患者的具体情况选择合适的检查方法,以确保诊断的准确性和治疗的有效性。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号